暮らしの概念を変えるスマートホームの魅力。

夢? いえ、もうそこまで来ている現実の話です

“6:00 AM。柔らかな陽の光を迎えるようにカーテンは音もなくそっと開く。天井に埋め込まれたスピーカーからは、昨日までと変わらず、グリーグの「朝」が静かに流れ始める。優しいフルートの旋律が一日の始まりを告げ、キッチンから漂うコーヒーの香りに誘われるようにベッドから身を起こす。

目覚めの一杯は、昨日、近所のロースタリーで勧めてもらったパナマ・ゲイシャ。なみなみと注がれたカップからは白い湯気が立ち上り、私は窓の外をぼんやりと眺める。季節の変わり目は着るものが難しいが、クローゼットがその日の天気、気温、湿度に最適なアイテムを提案してくれるから、コーディネートに頭を悩ませることもない。そのうち、朝食の準備が整ったことを知らせる声が響く。今日は金曜日。一番好きなグラノーラの日だ。毎朝こうして、指先ひとつ動かすことなく、完璧な時間を過ごすことができる。求めるものがすべて叶っていく。本当に何もせずに。

外出の時間に合わせて玄関の鍵が開く。「忘れ物はありませんか?」とスマートスピーカーが問いかけてくれるから慌てることもない。電気やガスの消し忘れを心配しなくても大丈夫。夕方から雨模様のようだが、天候が崩れる前に洗濯物は自動で取り込まれるから安心だ。もちろん、鍵を自分で掛けなくても問題ない。すべて家に任せればいい。帰宅時間に合わせて照明と空調も整えられているのも嬉しい。家が「いってらっしゃい」「おかえりなさい」と囁いてくれているようだ。

家が整えられていく。家がすべてを覚えてくれている。家はもはや「建物」ではなく、気配や記憶をまとう存在になった。自分の時間が増えていき、暮らしの余白を広げてくれる。”

どうでしょう?「映画やSFの世界のこと」だと思いますか? いいえ。驚かれるかもしれませんが、これはもう手の届く現実になりつつある「スマートホームのある世界」の話なのです。

スマートホーム、その始まりと現在

「便利だと思うけど難しそう…」「未来的だけど自分とは縁がないかも…」スマートホームという言葉を聞いて、そう感じる方も多いかもしれません。しかし実は、スマートホームはすでに私たちの身近に存在しています。特別な知識や機器がなくても簡単に導入できるものも数多く揃ってきているのです。まずは、スマートホームという概念がどのように発展してきたのか、その軌跡を辿ってみましょう。

スマートホームとは、家電、照明、カーテン、空調、防犯設備などの住宅設備がインターネットやセンサー、人工知能(AI)によってシームレスにつながり、自動化や遠隔操作を可能にした住宅のこと。例えば、「外出先からエアコンをオンにして帰宅時に快適な室温にする」「声だけで家中の照明を調節する」「睡眠リズムに合わせて音楽とともに目覚める」といった生活体験を実現してくれます。

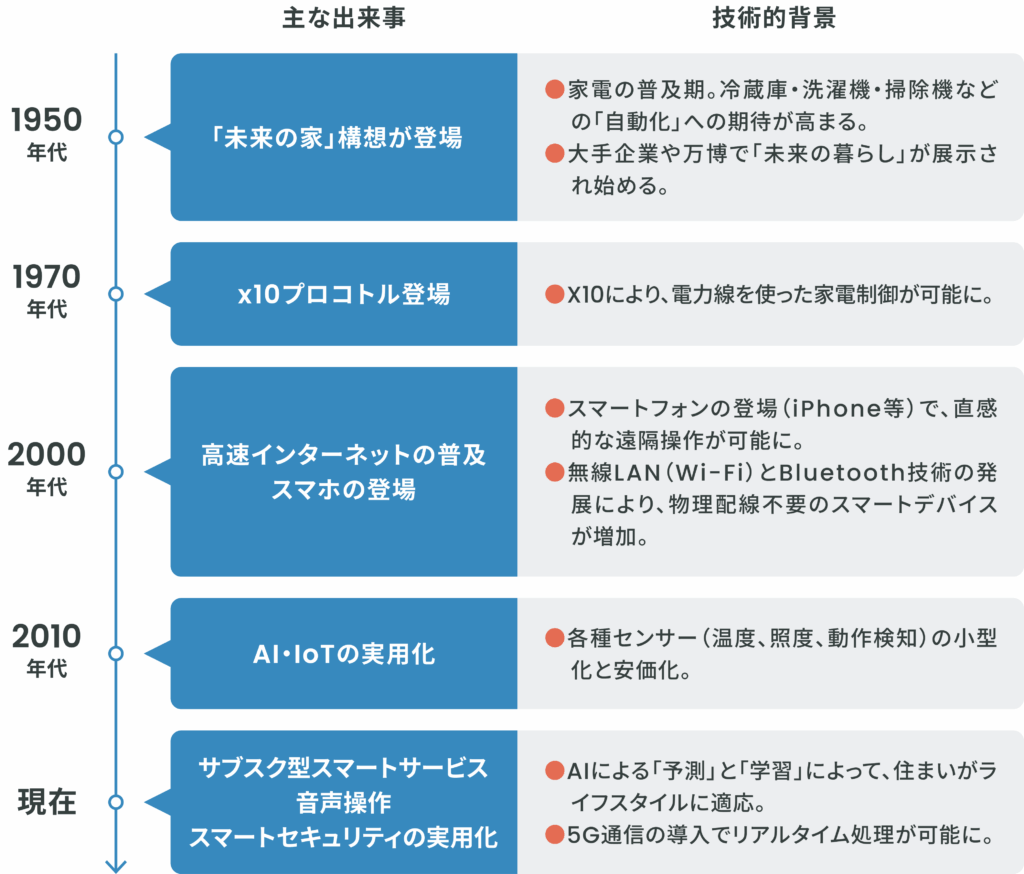

こうしたスマートホームの概念は、1950年代には早くも描かれ始めていたと言われます。当時のアメリカでは、「未来の家(House of the Future)」というテーマのもと、家電の自動化や効率化が注目されていました。とはいえ、冷蔵庫や洗濯機などが「賢い家(Smart Home)」の象徴として扱われており、まだまだ牧歌的な世界観でした。その後、1970年代に誕生した通信規格「X10」を契機に、電力線を通じて家電を遠隔操作できる技術が広まりました。これが現代のスマートホームにつながる原型になったとされています。とはいえ、現代のようにインターネット網も整備されていない状況では、スマートホームの理想の実現も極めて限定的なものでした。

スマートホームの概念が現実味を帯びてきたのは2000年代以降のこと。重要な役割を果たしたのが「インターネットの高速化」と「スマートフォンの爆発的普及」です。通信環境の飛躍的発展の上にAIやIoT(モノのインターネット化)といった先端技術が融合したことで、多くの人が夢見たスマートホームに大きく近づきました。そして、スマートホームの概念はさらに拡張され、単なる家電の遠隔操作に留まることなく、「生活スタイルに合わせて自律的に最適化される暮らし」へと進化を遂げていったのです。

スマートホームは「生産性の安定期」に

スマートホームという概念を取り巻く歴史的変遷は、その時代ごとの映画などのメディア作品からも読み取ることができます。この概念が登場し始めた頃は、夢の技術が実現するバラ色の未来が描かれました。2000年代に入ると「AI(人工知能)が組み込まれた家が住民を支配する」「住民の理解を超えて家が暴走する」など、高度に知能化された家を住民がコントロールできなくなるというテーマが繰り返し登場するようになります。現実世界への普及が見え始めたことで、技術の発展に伴う課題や不安が浮き彫りになった段階だったと言えるでしょう。その後、2010年以降には状況が様変わりし、スマートホーム的世界観は生活の一部に溶け込み、ごく自然に存在するようになっていきます。もはや作品中でその仕組みが敢えて解説されることもなく、「あって当然」の存在として扱われるようになりました。もちろん、AIの文脈から危険性を啓発する作品もゼロではありませんが、全体的な傾向としてはスマートホームが日常に溶け込んだ描写へと変化してきています。

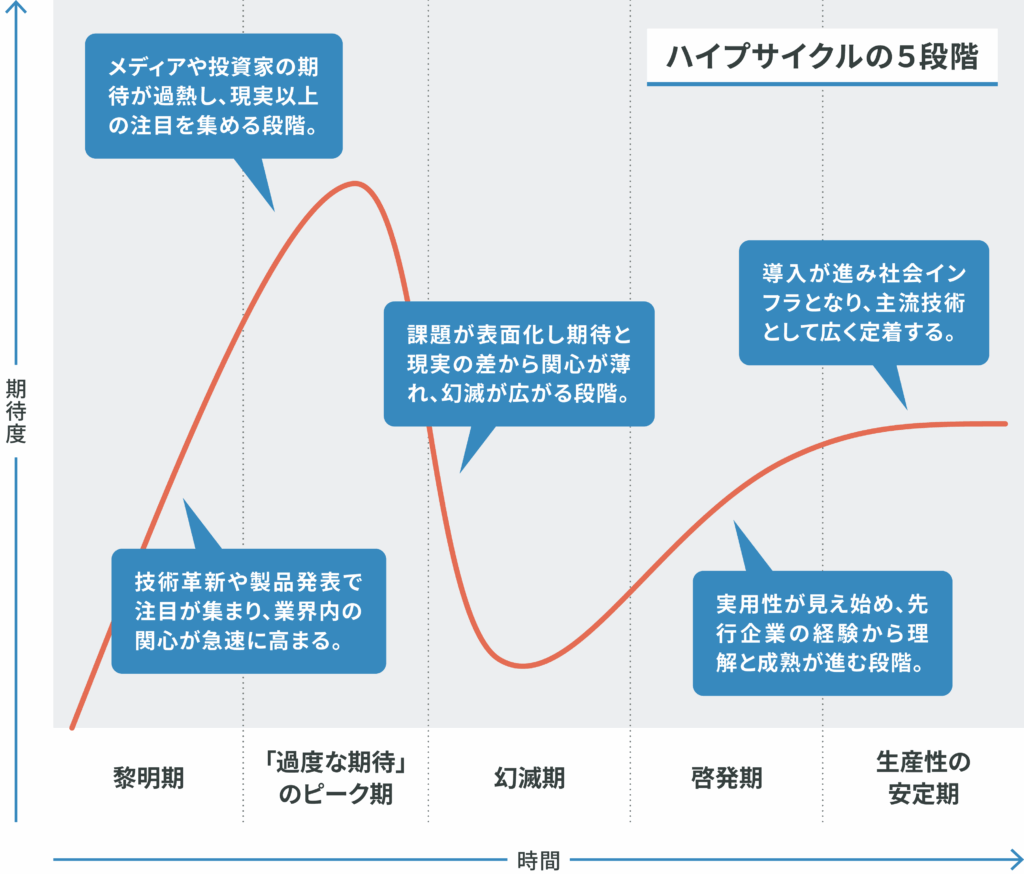

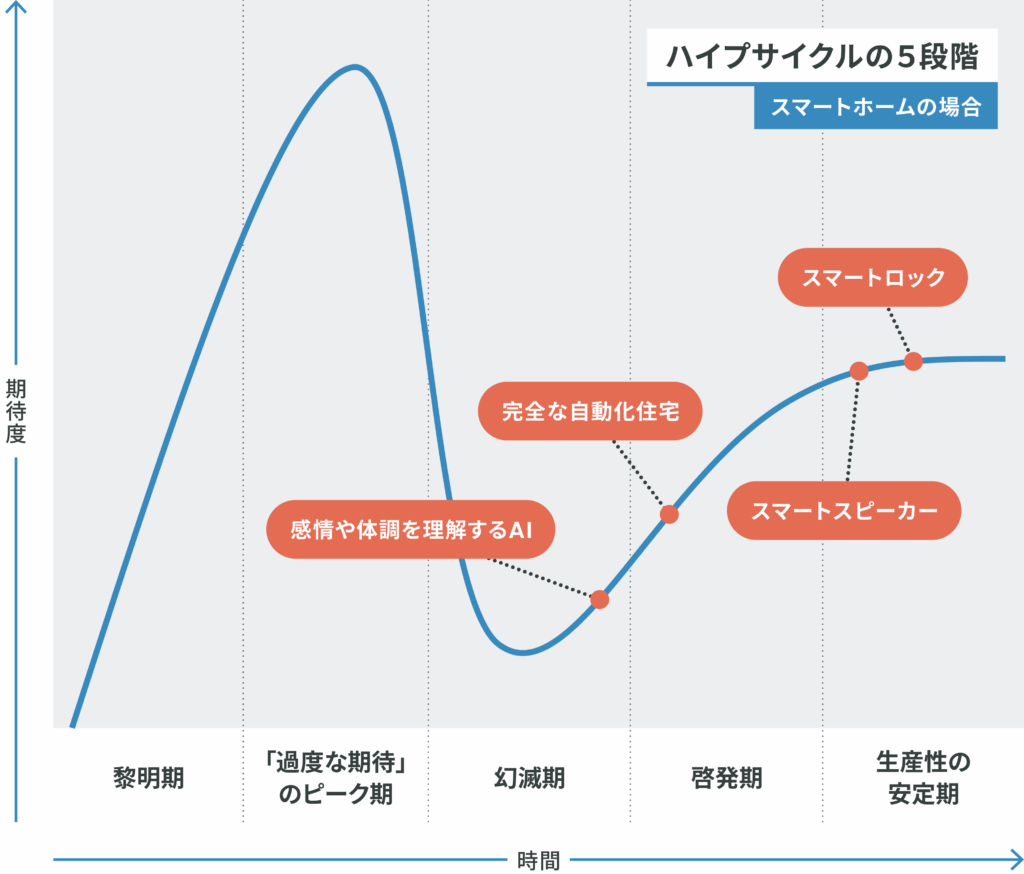

この変遷はハイプサイクルの視点からも納得がいくものです。ハイプサイクルとは、米国の調査会社・ガートナーが提唱した新技術やイノベーションが世の中に浸透していく過程を示す指標のこと。横軸に時間、縦軸に期待度を表し、時間経過による期待値を5つの段階に分けています。ある技術やイノベーションがどのような過程を辿って社会に実装されていくのかをわかりやすく表現したものとして知られています。

現在のスマートホームの状況をハイプサイクルに照らし合わせてみましょう。照明、空調、音声アシスタント、セキュリティなどは、すでに「生産性の安定期」に近づいていると考えられます。例えば、Google NestやAmazon Echoといったスマートスピーカーは、音声操作によって家電をコントロールできるだけでなく、生活習慣や好みを学習し、利用者の意図を先読みして動作するようになっています。また、スマートセキュリティカメラは不審な動きを検知してスマホに通知したり、スマートロックは家族の帰宅を感知して自動でドアを開閉したりするなど、安全面での活用も進んでいます。これらの技術はすでに実社会に定着しており、「生産性の安定期」の入り口にあると言えるでしょう。

一方で「完全な自動化住宅」や「感情や体調を理解するAI」、「パーソナライズされた家全体の挙動のコントロール」などは、早くとも「啓発期」、あるいは未だ「幻滅期」にあるかもしれません。「AIが暴走し、住民を脅かすのではないか」という不安をテーマとしたメディア作品も後を絶たず、より高度化されたスマートホームの普及には、漠然とした不安を払拭し、導入への心理的障壁を下げる努力が求められています。

スマートホームの実現は「小さな一歩」から

スマートホームは私たちの暮らしに静かに、しかし、着実に根を下ろし始めています。カーテンや照明といった身近な機器の自動化から、生活全体を支える包括的な住環境の最適化へと進化しているのです。これからスマートホームを導入するなら、すべてを最新技術に置き換えなくとも、それぞれの生活に合った形でできることから取り入れていけば良いのです。初めての導入でも、スマート電球やスマートスピーカーのような手軽な製品から始めることで、その利便性をすぐに実感できるでしょう。

もちろん、技術の進歩に伴う課題も尽きませんが、それ以上に私たちが得られる恩恵は計り知れません。健康、安心、快適、環境との調和… スマートホームは、未来の理想的な生活を実現してくれる魅力的なツールなのです。小さな一歩が、やがては大きな快適さと安心につながります。「未来の家」は、もはやSF映画の世界のものではなく、私たち一人ひとりの小さな選択で実現できるところまで来ているのです。