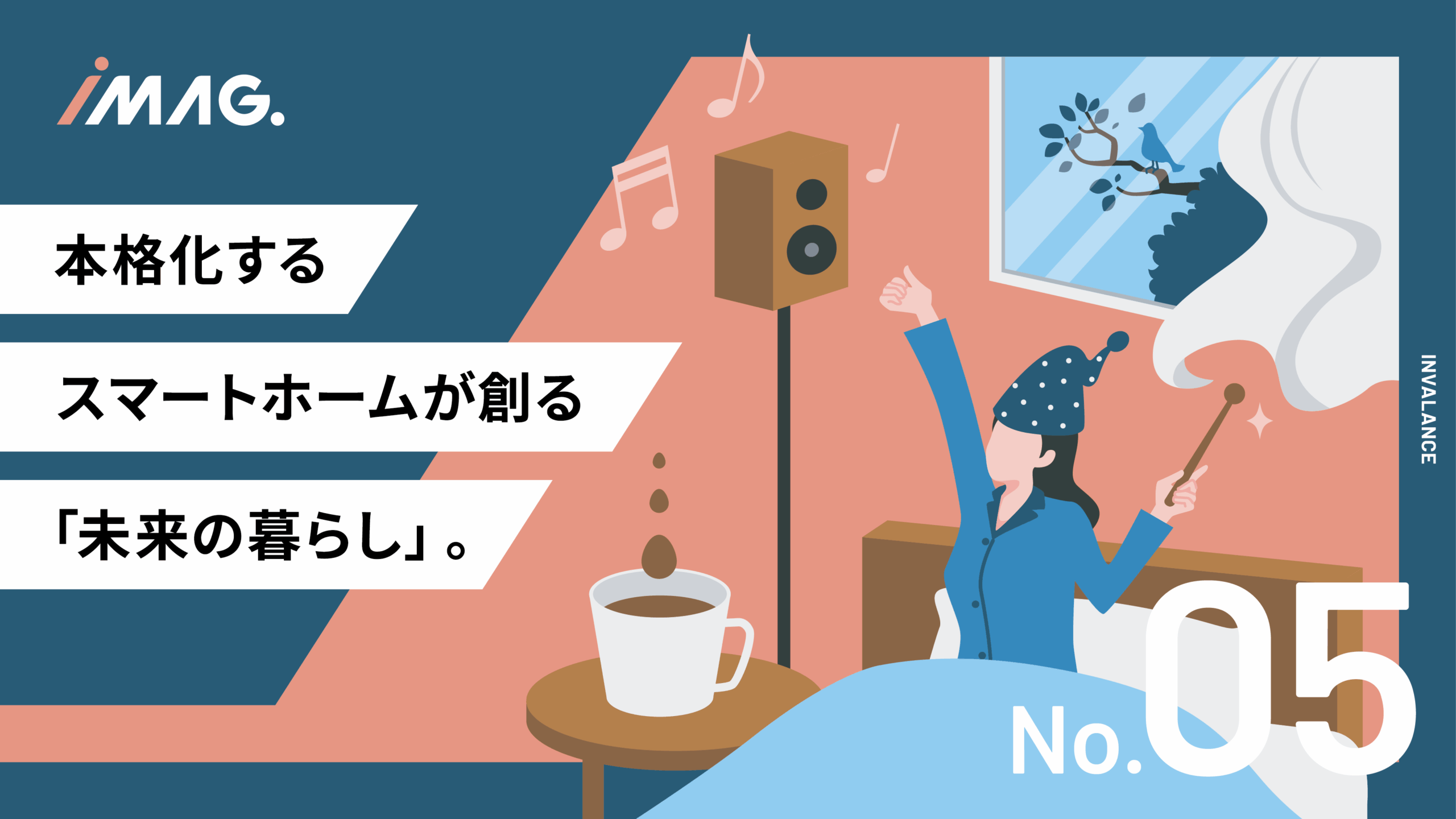

本格的成長を迎える日本のスマートホーム市場。

日本はスマートホーム後進国?

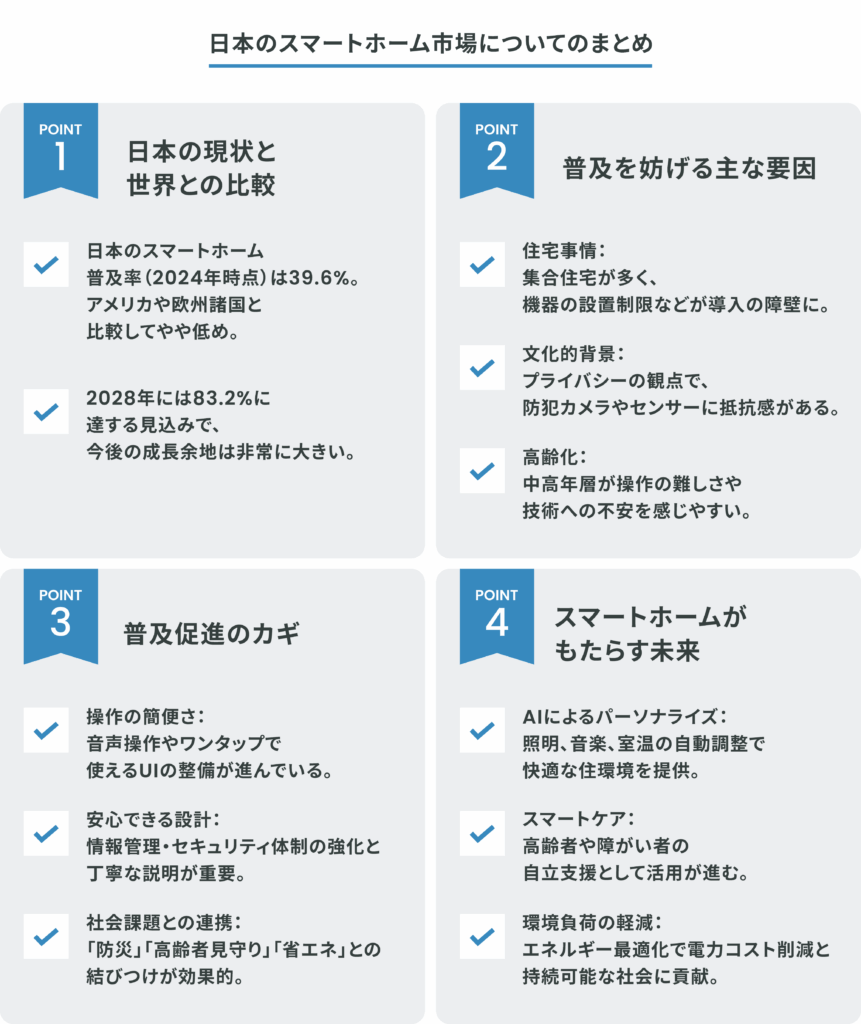

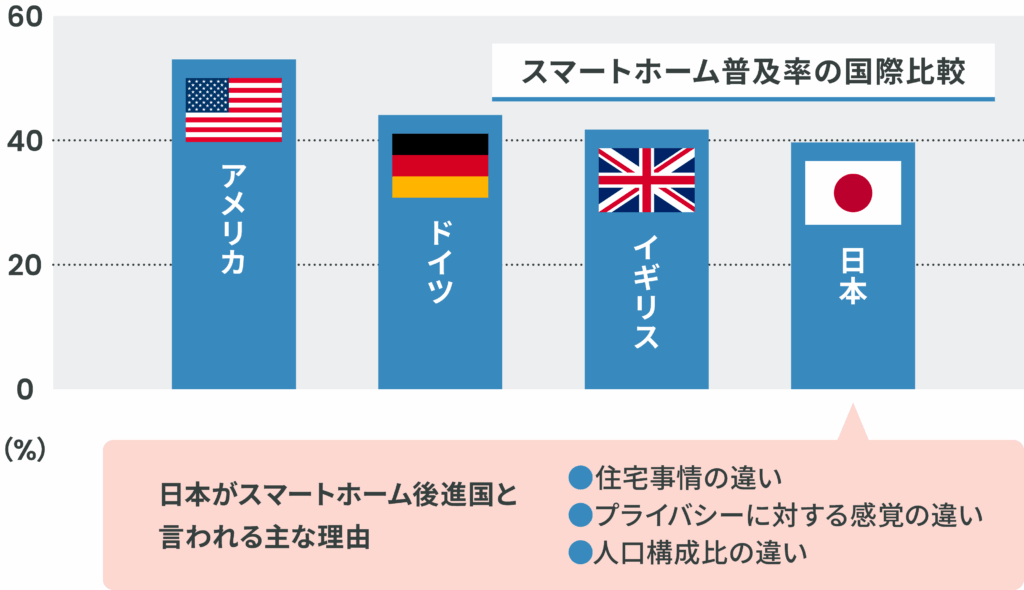

近年、技術の進歩が著しいスマートホーム。その導入状況に関しては、日本は欧米諸国と比較して、やや出遅れているという現実があります。2024年の調査によると、スマートホーム普及率はアメリカが52.4%、ドイツやイギリスでも40%を超えているのに対して日本は39.6%にとどまっています。この数字は世界的には中間水準にあるものの、技術先進国としてのイメージの強い日本と考えると導入率はまだ発展途上にあり、一般家庭への浸透は限定的と言わざるを得ません 。

この差を生む背景にはいくつかの構造的な要因があります。一つ目が「住宅事情の違い」です。欧米では庭付きの一戸建て住宅が主流であるのに対し、日本では都市部を中心に集合住宅が多くを占めます。スマートロックや監視カメラといったデバイスは、本来は玄関まわりの自由な設置や配線が可能な住宅環境でこそ真価を発揮するものですが、日本ではマンションの共有部分への機器の設置が制限されるなど、導入が難しいケースが少なくありません。

二つ目には「プライバシーに対する文化的な感覚の違い」が挙げられます。欧米では自己防衛意識が高く、自宅に防犯カメラを設置することは珍しくありません。しかし、日本では「監視されているようで落ち着かない」といった懸念が先に立ち、特に高齢層を中心に導入への心理的なハードルが存在しています。さらに、「見守り」や「健康管理」といった名目でのセンサー利用にも、「プライベート空間への侵入」と捉える意見も根強く、利便性よりも慎重さが先に立つ傾向にあります。

また、「人口構成比の違い」も影響しています。スマートホーム導入における障壁として、「操作が難しそう」「使いこなせないかもしれない」といった技術への不安も無視できません。これは中高年層に顕著に見られる傾向で、スマートフォンやアプリの操作に不慣れな人々にとっては、最先端技術を導入する心理的障壁が普及の妨げとなっている可能性があります。

大きな成長余地を秘める日本市場

とはいえ、日本のスマートホーム市場については悲観的な予測ばかりではありません。むしろ、今後の成長余地は非常に大きいとされています。同じく2024年のデータによると、日本におけるスマートホームの世帯普及率は2028年には83.2%に達するとされており、これは同年のアメリカの75.1%を上回る数値です。つまり、日本におけるスマートホーム市場の成長は「これからが本番」という段階なのです。

スマートホームの普及に向けたポイントを整理しましょう。何より大切なのは「操作の簡便さ」と「安心できる設計」です。実際、最近ではスマートスピーカーを中心に、音声で家電を操作できるシステムや、スマートフォンからワンタップで制御できるアプリなど、技術面でのハードルは着実に下がってきています。これからの課題は、こうした技術が「誰にとっても使いやすい」と感じられるように、UIや導入手順をさらにシンプルに整備していくことでしょう。もう一つの鍵となるのが「安心感の醸成」です。例えば、個人情報の管理体制やデバイスのセキュリティについて、ユーザーが信頼できる形で情報提供がされれば、導入への不安は大きく軽減されます。メーカーやサービス提供者は、利便性だけでなく「信頼できる安全設計」であることを丁寧に伝える必要があるでしょう。

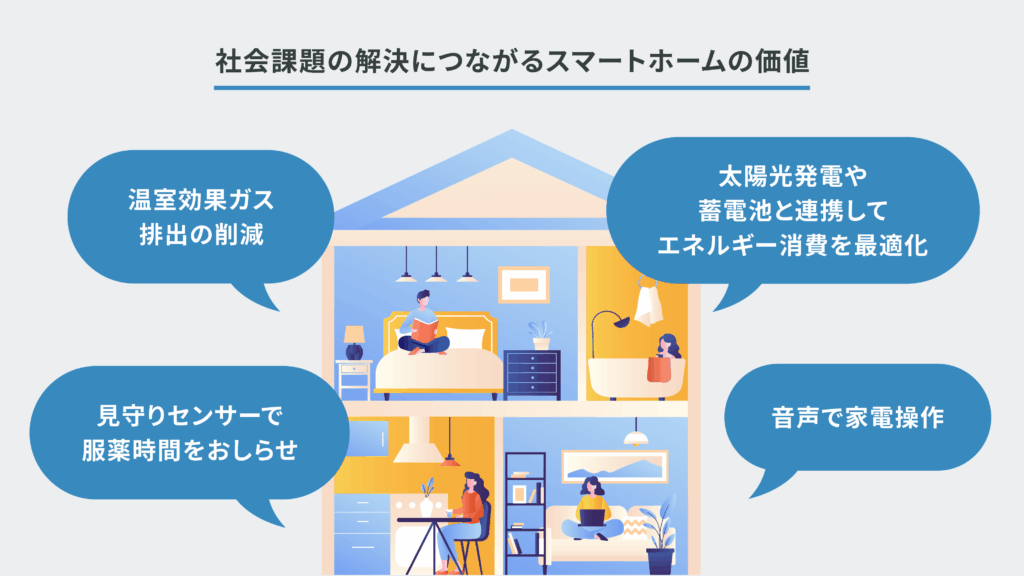

付け加えるなら、「防災」「高齢者見守り」「省エネ」といった社会課題の解決に結びつけてスマートホームの価値を提示することも効果的です。地震や台風など自然災害の多い日本では、防災面でもスマートホーム技術が力を発揮します。ガスの自動遮断、水道の遠隔操作、停電時の蓄電システムとの連携など、スマートホームを導入することが「安全な暮らし」の礎となります。「高齢化」も大きなテーマです。日本は、2025年には65歳以上の人口が全体の約30%に達すると予測されています。超高齢化社会では、転倒や異常な動きを検知して自動的に家族や医療機関へ連絡する「見守りセンサー」や、服薬の時間を知らせてくれるスマートデバイスの活用が期待されています。「エネルギー消費の最適化」という点でもメリットがあります。AIが家庭の使用電力パターンを学習し、最も効率の良いタイミングで家電を動作させたり、太陽光発電や蓄電池と連携して「自家発電・自家消費」を実現する家庭も増えています。これにより、電力コストの削減だけでなく、温室効果ガス排出の削減にも寄与し、持続可能な社会の実現に向けた一歩となっています。

スマートホームがもたらす価値は「未来的な利便性」だけにとどまりません。身近で具体的なメリットを伝え、感じてもらうことで、すべての生活者が「自分ごと化」できるきっかけを生み出せるのです。日本のスマートホームは未だ発展途上にありますが、インフラは整いつつあり、生活者のニーズと技術の歩み寄りが実現すれば、普及率は一気に右肩上がりで成長する可能性を秘めています。住宅メーカーやIT企業、行政、そして生活者の意識が少しずつ変わることで、スマートホームを取り巻く環境も変わっていくことでしょう。

スマートホームが叶える「暮らしの未来」

スマートホームがさらに進化していくことで、私たちの暮らしにはさまざまな変化が訪れると予想されます。まず実現が予想されるのは、「パーソナライズされた家」です。家族の体調、気分、行動パターンなどをAIが分析し、照明や音楽、室温を最適に調整する住空間は、単なる便利さを超えて、「心地よさ」や「安心感」といった感覚的な満足をもたらすでしょう。

スマートホームは高齢者や障害を持つ方々にとっても大きな福音となります。転倒を検知して自動で緊急連絡を行ったり、声だけでテレビや電話を操作したりといった機能により、自立した生活を支援するツールとして機能するからです。こうした技術は「スマートケア」の分野としても注目され、介護施設や医療の現場にも広がりつつあります。

さらに、エネルギーの最適化による地球環境への貢献も見逃せません。電力消費の少ない時間帯に家電を自動的に稼働させる「デマンドレスポンス」や、太陽光発電との連携によってエネルギーの自給自足に近づく家庭も増えています。スマートホームは、個人の快適さと同時に、持続可能な社会づくりにも寄与していくのです。

一方で、セキュリティやプライバシーへの懸念も無視できません。スマートホームでは個人の行動データが収集・分析されるため、その扱いには一層の慎重さが求められます。現在は国際的にもセキュリティ基準の整備が進んでおり、信頼できる製品の選定や暗号化通信の導入などにより、リスクを軽減する取り組みが続けられています。

かつてSFの世界に描かれた「夢」だったスマートホーム。私たちはその一端をつかみかけています。操作性、安心感、そして、価値の実感が進むことで、スマートホームはますます生活の一部になっていくと予想されます。そしてスマートホームは単なる「賢い家」ではなく、「人と暮らしに寄り添う家」へと進化する段階に足を踏み入れました。便利さはもちろん、心の余裕や心理的・身体的安全、環境との共生まで視野に入れたこの仕組みは、これからの生活のスタンダード、言わば「暮らしの未来」そのものになっていくでしょう。