企業の魅力を高める「人的資本投資」の広がり。

人的資本投資の発祥と日本での広がり

「人的資本」という言葉は経済学の領域にその萌芽が見られます。1960年代、シカゴ大学で教鞭を執り、後にノーベル経済学賞を受賞する経済学者 ゲイリー・ベッカー(Gary Stanley Becker)らによって理論が体系化され、人材の知識・スキル・健康状態・経験といった要素を、機械や設備と同様に「資本」と捉える新しい考え方が示されました。この考え方は「人間」に対する理解を根本から変えるものでした。それまでは「労働力の供給源」と捉えられていたのが、「教育や研修への投資によって価値が増大する存在」とみなす画期的な発想だったのです。当時のアメリカでは、製造業からサービス業へと産業構造がシフトし始め、知識や創造性が企業競争力を左右するとの認識が強まっていたことも、この概念の普及を後押ししました。

1980年代以降になると、グローバル化の進展やIT革命の波を背景に、人的資本投資の重要性はますます高まります。OECD(経済協力開発気候:Organisation for Economic Co-operation and Development)は「人的資本こそが国家の成長を左右する最大の要素である」と指摘し、教育政策や雇用政策の中心的課題に据えました。また、2018年にはISO(国際標準化機構:International Organization for Standardization)が人的資本情報の開示に関するガイドラインである「ISO30414」を策定し、企業が人的資本をどのように測定・開示すべきかを国際的に示しました。こうした動きを通じて、人的資本を「見えにくい資産」から「測定・評価可能な資産」へと位置づける大きな転換点となったのです。

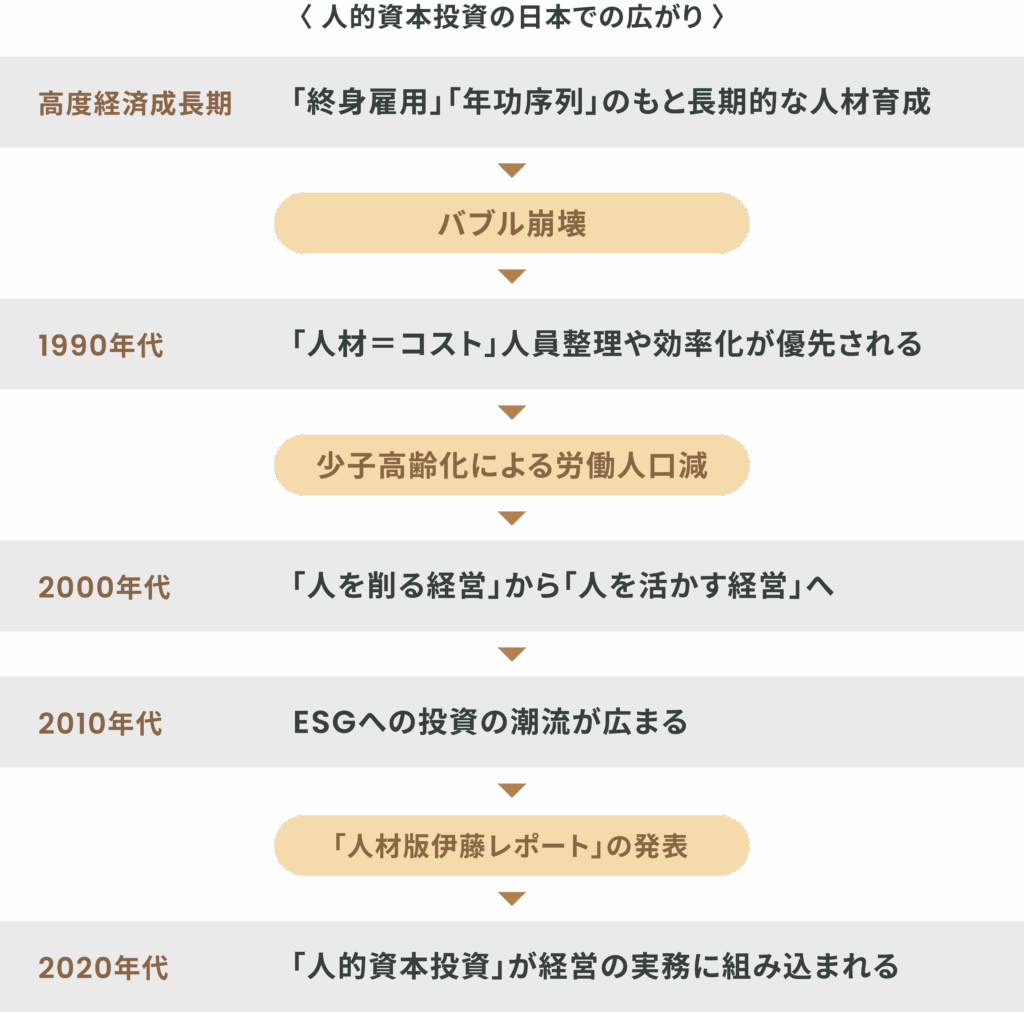

その後、日本でも人的資本投資の概念の普及が追随します。高度経済成長期の日本企業は「終身雇用」「年功序列」の制度の下、暗黙の了解として長期的な人材育成に取り組んできましたが、その取り組みを明確に「人的資本投資」と呼ぶことはありませんでした。むしろ、1990年代のバブル崩壊後は人員整理(リストラ)や効率化が優先され、「人材=コスト」と見なされることも少なくありませんでした。2000年代に入り、少子高齢化の進行によって労働人口が減少し、優秀な人材の獲得競争が激化すると、「人を削る経営」から「人を活かす経営」への転換が求められるようになったのです。

2010年代に入るとESG(環境・社会・ガバナンス)への投資の潮流が日本にも広まり、海外投資家が「人的資本情報の開示」を企業に求めるようになりました。加えて2020年、経済産業省が「人材版伊藤レポート」を発表し、人的資本を「企業価値を決める最大の源泉」と位置づけました。ここで初めて「人的資本経営」という言葉が公式に用いられ、日本の企業経営者に強烈なインパクトを与えました。そして2023年には、有価証券報告書での「人的資本情報の開示」が義務化され、採用・育成・多様性・従業員エンゲージメントなどを明確に示すことが求められました。こうした制度面での後押しが加わったことで、日本でも「人的資本投資」が単なる理念ではなく、経営の実務に組み込まれる段階へと進化を遂げてきたのです。

企業における人的資本投資の取り組み事例

では、国内外の企業はどのように人的資本投資を実践しているのでしょうか。以下に5つの事例を紹介します。

● Google(米) : アメリカ、そして世界を代表するテック企業であるGoogleは、従業員の学習や成長に対して徹底的な投資する企業として知られています。同社は「Google Grow」と呼ばれる社内学習プラットフォームを提供し、自由にプログラミング・AI・マーケティングなどの分野を学べるようにしています。そして世に広く知られる「20%ルール」と呼ばれる制度。これは勤務時間のうち2割を自分の興味のあるプロジェクトに充てることを奨励するもので、従業員の自主性を支援する取り組みの嚆矢として知られています。GmailやGoogleニュースなど、同社を代表するサービスの多くがこの「20%ルール」から生まれており、人的資本投資がイノベーションにつながる好例と言えるでしょう。

● マイクロソフト(米) : 2014年、ビル・ゲイツ、スティーブ・パルマーに次ぐ三代目CEOとしてサティア・ナデラが就任して以降、マイクロソフトは大きな文化転換を遂げました。ナデラ氏は新たな価値観として「成長マインドセット(Growth Mindset)」を掲げ、社員一人ひとりが学び続け、失敗から成長する文化を浸透させました。社内ではAIを活用した学習支援ツールや世界中の社員がアクセスできる教育プラットフォームが整備され、リモートワーク環境でも学習を止めない仕組みが導入されています。この文化変革が社員の心理的安全性を高め、結果として同社の新たな成長ドライバーとなったクラウド事業である「Azure」の発展、そして大幅な株価上昇を支えました。

● ユニリーバ(英・蘭) : ユニリーバは人的資本を「サステナビリティ経営」の中心に据えています。同社は早くからDE&I(Diversity:ダイバーシティ / Equity:エクイティ / Inclusion:インクルージョン)を推進し、管理職に占める女性比率を50%近くまで高めるなど、具体的な成果をあげています。また、従業員のウェルビーイングを重視し、メンタルヘルス支援やフレキシブルワークの導入を進めています。ユニリーバでは、社会的責任と人的資本投資を結びつけることで企業ブランド価値を高めているのです。

● トヨタ自動車(日) : 人的資本投資に注力する日本企業、その代表例がトヨタです。同社は「トヨタ技術会」などの研修組織を通じて、製造現場から管理職まで体系的な教育プログラムを提供してきました。近年では自動運転やEV化といった産業変革に対応するため、ソフトウェア人材の育成に力を入れています。たとえばAIやデータ解析に関する社内研修を整備し、国内外の大学や研究機関とも連携して人材開発を進めています。トヨタの事例は「人的資本投資を長期的視点で行うことの重要性」を示していると言えるでしょう。

● リクルートホールディングス(日) : リクルートは人材ビジネスを展開する企業として、自社の従業員に対しても先進的な取り組みを行っています。社員が新しいキャリアを自ら切り拓けるよう、社内公募制度や副業制度を導入。さらにデジタルスキル研修を充実させ、DX人材を社内で育成しています。また、働き方の柔軟性を重視し、リモートワークや時短勤務などを広く導入することで、多様なライフスタイルに対応可能な環境を整えています。その結果、優秀な人材の採用・定着につながり、企業の持続的成長を支える基盤となっています。

これらの事例に共通するのは、人的資本投資を「単なる研修や制度」ではなく、「経営戦略の中核」に位置づけている点。学習、文化、多様性、ウェルビーイングなど、多角的なアプローチが取られていることも特徴です。つまり、人的資本投資の本質は「人材を成長させる仕組みを組織全体で築くこと」にあるのです。

トップランナーに学ぶ人的資本投資のポイント

こうした先駆的企業の取り組みから、人的資本投資を成果につなげる要諦を整理してみましょう。

まず挙げられるのが 「経営戦略との連動」 です。トヨタ自動車の事例が示すように、事業の将来像と人材育成を結びつけることで、投資は単なるコストではなく未来への資産形成となります。どのような事業を拡大し、どの市場で競争するのか。この戦略的選択と人材ポートフォリオの設計を一体的に設計することが欠かせません。次に 「組織文化への浸透」 です。マイクロソフトの事例からわかるのは、制度だけでなく文化そのものを変革することで人的資本投資が生きた成果を生むという事実です。学習や挑戦を歓迎する文化がなければ、いくら教育制度を整えても活用されず、形骸化してしまいます。文化醸成こそが投資に実効性を与えるのです。最後に 「多様性と包摂性」 です。ユニリーバやリクルートの事例からは、多様な人材が活躍できる環境を整備することがイノベーションや組織の持続的成長につながることが見えてきます。日本においても、女性の活躍推進や外国人材の登用、シニア層の活用などがますます重要となっていくでしょう。

そして、人的資本投資を継続するには「成果の可視化」 が不可欠です。成果が見えなければ、制度は形だけのものになります。投資家やステークホルダーに向けては、経営陣の意欲表明はもちろん、定着率やエンゲージメントスコア、研修受講率、生産性指標など具体的データの開示が求められます。ISO30414の枠組みを活用し、透明性の高い情報開示を進めることが、企業価値の向上と信頼獲得につながっていくでしょう。一部の日本企業には依然として短期的利益を優先する傾向もあり、人的資本投資が十分に長期的視点で行われていないケースも見られます。人的資本情報の開示が義務化されたことで、「形式的に数値を揃えること」だけに目を向ける企業も出現する可能性も否定できません。こうした課題を乗り越えるには、経営トップが明確に「人材こそ競争力の源泉である」というビジョンを打ち出し、組織全体で共有することが一層強く要請されることでしょう。

企業にとっての人的資本投資は決してコストではなく、「未来への資産形成」に他なりません。人口減少が進む日本において、人材の価値はこれまで以上に高まり、持続可能な成長の鍵となります。一人ひとりの可能性を最大化し、潜在能力を引き出し、長く企業で活躍する人材としてエンゲージメントを高めていく。これこそがこれからの企業の最大の挑戦であり、同時に最大の成長戦略と言えるのではないでしょうか。