「旅」は人生を豊かにする。

「偉大なる旅」を成し遂げた人類。

「旅」には、言葉では表しがたい深い魅力があります。その響きを聞くだけで、胸の高鳴りを覚える人も多いことでしょう。未知の場所、未知の人、未知の文化。ここにはないものとの触れ合いは、なぜここまで私たちを惹きつけるのか。まずは、私たち人類の出発点にそのヒントを求めてみましょう。

今からおよそ20万年前、現生人類はアフリカの地で誕生しました。「認知革命」によって「思考と意思疎通の新しい方法」を手に入れたホモ・サピエンスは、「虚構」つまり「物語」を共有できるようになりました。個人の経験と知識を物語として紡ぐことで、集団として協力関係を築くことができるようになった我々の祖先は、知的活動を発明し、行動範囲を劇的に拡大させることにつながりました。こうした研究結果はユヴァル・ノア・ハラリの『サピエンス全史』などを通じて、現在では広く知られるところとなっています。

認知革命を経た人類の祖先がアフリカから旅立ったのが今から約6万年前。ユーラシア大陸全土へと広がり、そのころはまだ地続きであったベーリング陸橋部(現在のベーリング海峡)を越えたのが約2万5,000年前。そこから南北アメリカへ広がったあと、南米最南端・パタゴニアにたどり着いたのが約1万4,000年前。そして、グリーンランドなどを含む極圏でも定住するようになったのが約1,000年前。人類は実に6万年の長い年月を経て、この地球全土を舞台とした壮大な「旅」を完成したのです。英国人考古学者 ブライアン・フェイガンは、この遥かなる人類の拡散を「グレート・ジャーニー(偉大なる旅)」と名付けました。

ここまでの「旅」を成し遂げた背景には、住環境の変化や食糧不足、急激な気候変動などさまざまな理由が考えられます。より良い環境を求めて未開の地へ足を踏み入れて行った、言わば外的要因による結果という解釈であり、それは完全に納得できるものです。一方で、より厳しいように見える環境へも恐れる事なく行動範囲を広げているという事実を見ると、それだけでは説明が不十分とも言えます。おそらくは「あの山の向こうの景色を見てみたい」「この川を越えた先に行ってみたい」といった探究心や好奇心などの内的要因に駆られての行動という側面も大きかったのではないでしょうか。現代でも南米・パラグアイには、生涯で1万2,000㎢という膨大な範囲を行動する狩猟採集民族が存在しており、単に食糧を求めての行動というにはやや説明に窮します。彼らには純粋な探究心や好奇心があり、おそらくは私たちが「旅」を求める心との間に大きな差はないのでしょう。

「DRD4」という遺伝子に関する研究結果によると、「7リピート型」と呼ばれるバリアント(遺伝子配列の微妙な差異)を持つ人は、新奇性探索や好奇心、冒険性、リスクを恐れずに新しい環境に飛び込む傾向が強く、アフリカから最初に出た集団にもこの変異型遺伝子を持つ個体の割合が多かったことがわかっています。程度の差はあれ、私たち人類には遺伝子レベルで「旅」を求める性質が組み込まれている。その証が、最新研究からも明らかになってきているのです。

「旅」がもたらすこれだけの価値。

人類は、その始まりから「旅」を求めてきました。

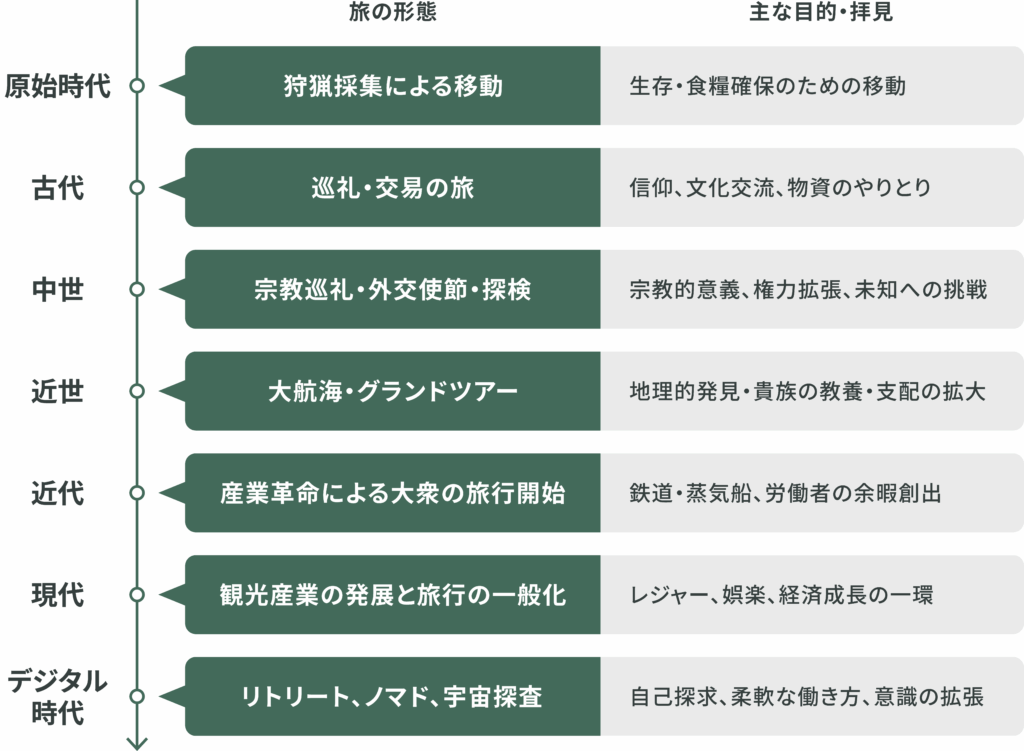

「旅」とは、文明の発展とともに変化を遂げてきた営みです。古くは狩猟採集の時代から、人は食糧や安全を求めて土地を移動し、その後、交易、巡礼、探検など目的を伴う移動が生まれ、やがてそれは「旅」と呼ばれる文化的行為へと発展していきました。近代に至るまで、「旅」は現在ほど誰もが自由に楽しめるものではなく、その多くが「知の獲得」と密接に結びついていました。知識、文化、技術、情報を得るため、危険を承知で未知の土地へ赴くもの。これが「旅」の本質でした。

現代のような「旅行」が一般化するのは、18世紀後半の産業革命以降のことで、労働者階級が手に入れた余暇を過ごすために「発明」されたものでした。「旅行は労働者のリフレッシュのためのもの」といった意味合いが強く、日々の工場労働で疲弊した心身を癒し、再び労働に戻る英気を養うものと捉えられていました。こうして、「旅」が本来持っていた「知の獲得」という側面は薄れ、代表的なレジャーのひとつとして定着していきました。

では、現代ではどうでしょう? コロナパンデミックを経験した私たちは、「自由に移動できることの価値」を、身をもって知ることとなりました。同時に、公私の区別なく世界中を飛び回るように働く人たちを中心に、かつて「旅」が持っていた価値が再認識され始めていることも感じています。飛行機や高速鉄道、インターネットといったインフラの発達によって、瞬時に場所を変え、瞬時に情報を得ることができるようになった現代社会。それでもなお、実際にその場所に足を運ぶ「旅」の魅力と価値は色褪せることがありません。むしろ、過度に効率化され、予測可能性を追求する世界になったからこそ、あらゆる瞬間に潜む偶然性、身体性を伴った体験、予期せぬ感情の揺らぎといった「旅」が備える特徴が、より一層貴重なものとして際立っているのです。

「旅」は私たちにとって何を意味し、どのような価値をもたらしてくれるのでしょうか。

<旅の歴史タイムライン>

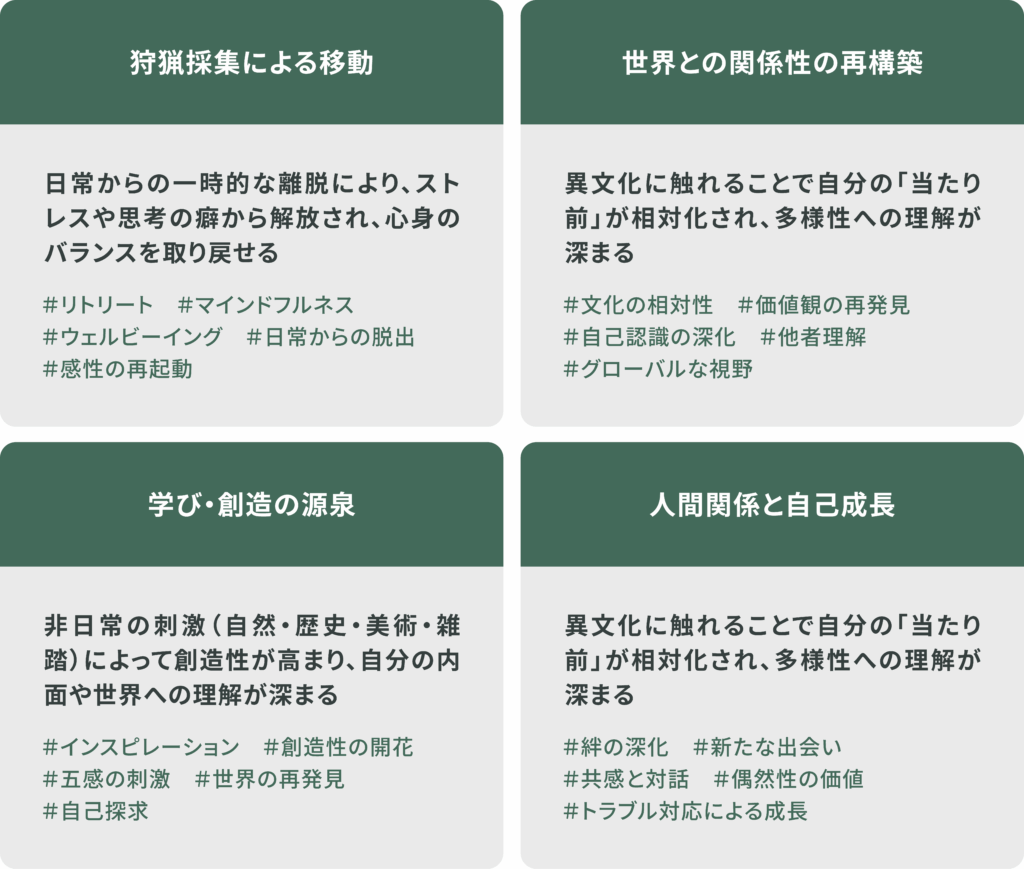

❶ 心理的なリフレッシュが得られる

まず挙げられるのは、ストレス軽減による心理的なリフレッシュでしょう。日常という枠組みの外に身を置くことで、無意識的に抱えていた心身の疲労やストレスから解放され、気分転換を図ることができます。最近では「リトリート」という言葉もよく聞くようになりましたが、言ってみれば「日常からの一時的な脱出」です。見知らぬ景色と出会い、異なる空気を味わい、未知の体験に身を浸し、聞き慣れない言語に耳を傾ける ―― その一つひとつが、毎日の生活のなかで凝り固まった感覚や思考を解きほぐし、新たな感性の扉を開いてくれます。「ウェルビーイング」や「マインドフルネス」など、精神的な豊かさに重きを置く考え方が注目されていますが、「旅」はまさにその実践の一形態。情報過多で目まぐるしく変化する社会にあって、「旅」は自分の軸を取り戻す時間。より健やかで、より自由な生き方を模索するきっかけにもなります。「旅」は、心の奥深くに蓄積された澱を流し去り、まっさらな自分と再会する時間になるのです。

❷ 世界との関係性を再構築できる

「旅」は自己と他者、そして世界との関係性を問い直す機会にもなります。異国の文化に触れることで、私たちは「当たり前」がいかに相対的なものであるかを実感します。食事の作法、時間感覚、挨拶の仕方 ―― あらゆるものがその国やその地域の独特の文脈によって形成されており、それに触れるたびに、自分自身の価値観や思考の癖が浮き彫りになります。現地の人との交流やその場所に特有の体験から、新たな知識や価値観を学ぶことも多く、視野が広がり、多様性への理解が深まります。「旅」は、自分を知るための鏡としても機能すると言えるでしょう。

❸ 学びや創造の源泉となる

学びと創造の源泉となることも「旅」が持つ価値のひとつです。想像を絶するような壮大な自然に触れる。歴史的建造物や美術館を訪れることで知識を深める。初めて訪れる街の雑踏に身を置くこと。そのすべてが、日常では感じられない五感への刺激となり「世界の素晴らしさ」を感じることができます。多くの作家や芸術家が「旅」からインスピレーションを得てきたのも、その場所で得られる感動や発見が、日常の思考では辿りつけない創造の領域へと導いてくれるから。異なる文化に触れることで、自分のなかの「常識」は相対的なものであると気づき、多様性を受け入れる心も育ちます。日常から離れて「自分自身」と向き合う時間ができ、自分の価値観や本当の望みを再確認できるのも「旅」の効能なのです。

❹ 人間関係を育み、自己成長の機会となる

そして、「旅」は人間関係にも光を当てます。家族や友人との「旅」は、日常では得られない深いコミュニケーションを生みます。一緒に計画を立て、時間を共有し、想定外の出来事に対応する過程で、関係性はより親密に、より強固になります。共に過ごす時間のなかで、これまでには見られなかった新たな一面に触れることもあるでしょう。また、旅先での偶然の出会いも、人と人をつなぐ不思議な力を持ちます。見知らぬ土地で出会う人々との交流は、言語や国籍を超えた「人間の本質」に触れる体験であり、互いの存在を肯定し合う瞬間にもなるのです。加えて、言葉の壁や予期せぬトラブルを乗り越える経験は、自信と自己効力感を育み、自己成長の機会にもなります。

人類史的視点から見ても、「旅」は進化と探求の象徴でした。かつて、大海原に漕ぎ出した冒険者たちは、未知の大陸を目指して命を賭けて「旅」をしました。その精神は現代にも受け継がれており、宇宙探査や深海探査が現代の「旅」となり、デジタルノマドのような新しい形の「旅」も生まれています。人間は本質的に動く存在であり、その移動の中でしか得られない発見と変化が、文明と個人の成長を支えてきたのです。

結局のところ、「旅」とは「移動すること」そのものではなく、「その移動がもたらす変化を受け入れること」なのでしょう。未知の世界に自らの身を投じ、自分の常識と創造の枠を超えた体験をすることで、人は価値観を広げ、より柔らかく、より豊かに生きることができる。「旅」の先に手にするものは、現地で買い求めた品々やスマートフォンに収められた写真だけではありません。本当に価値があるもの、それは「旅」に出る前よりも少しだけ視野が広がった自分と出逢うこと、そして、日常を過ごす場所の価値を再認識する新しい感性なのです。

だからこそ、「旅」は時代を超えて人を魅了し続けています。新たな場所に向かう一歩を踏み出すこと ―― それは、人間に与えられた最も本質的な自由の一つなのではないでしょうか。

<「旅の4つの価値」>

「旅」をこよなく愛したマティス、その言葉から見えるもの。

「色彩の魔術師」と謳われるアンリ・マティス。このフォーヴィスム(野獣派)の巨匠は、「旅」をこよなく愛したことでもよく知られています。その場所にしかない光と色が織りなす名状しがたい絶景に出逢うたび、マティスはその作風を、そして、人生そのものを大きく変えていきました。それが、作風を転換することで新しい表現を試そうとする意識的なものであったのか、あるいは、抗いがたい衝動がもたらす本人も予期せぬ無意識的なものであったのか、それは画家本人に聞いてみなければわからないことではあります。ただ、間違いなく言えるのは、旅先での体験が未知の革新的な表現方法を生み出し、マティスの運命までも大きく変えることになったということです。

「旅に出ると、何が本当に大切なのかが見えてくる」

マティスのこの言葉には、旅が持つ魅力が凝縮されているように感じます。ある種の「魔力」と言ってもいいかもしれません。人は旅を通して、自分の心が求めるものに出逢う。そして、その体験は人生にも大きな影響を与える可能性を秘めている。それは、いつでも好きな時に好きな場所に行けるようになった現代においても、きっと変わることはないのでしょう。